- 101006 Просмотров

- Обсудить

МИФ/MYTH | МИФОЛОГИЯ/MYTHOLOGY | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ/MYTHOLOGICAL | МИФИЧЕСКИЙ/MYTHICAL

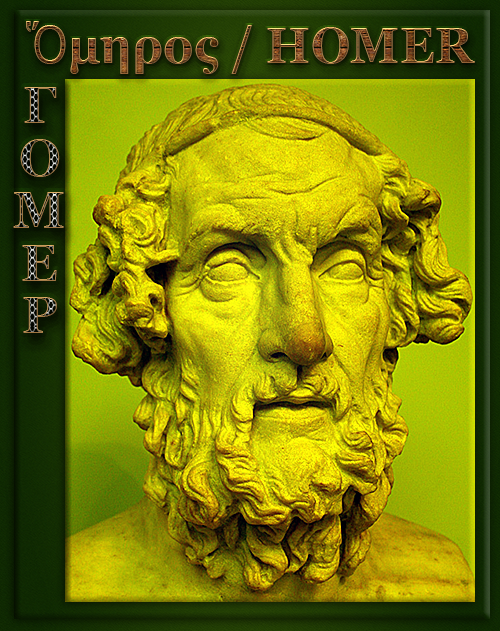

РОБЕРТ ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ГОМЕР. ИЛИАДА / ОДИССЕЯ

БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА

ЗОЛОТОЕ РУНО \ БЕЛАЯ БОГИНЯ \ ЦАРЬ ИИСУС

ЛЖИВЫЙ \ ЛОЖНЫЙ \ ЛОЖЬ \ ОБМАН \ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОАНАЛИЗ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХИКА | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

МИФ | МИФОЛОГИЯ | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ | ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ | ЮНГ | ФРОММ

ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ

РИТОРИКА | КРАСНОРЕЧИЕ | РИТОРИЧЕСКИЙ | ОРАТОР | ОРАТОРСКИЙ | СЛЕНГ | ФЕНЯ | ЖАРГОН | АРГО | РЕЧЬ ( 1 )

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | ПОНЯТИЕ (1) (10) (6) (2) (7) (5) (9) (3) (4) (8)

ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ

Психология (5)\Психология (3)\Психология (2)\Психология (1)\Психология (4)\

Психология (6)\Психология (7)\Психология (8)\Психология (9)\Психология (10)

ФРИДРИХ НИЦШЕ ВОЛЯ К ВЛАСТИ ОПЫТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ

ФИЛОСОФИЯ | (1) (2) (3) (7) (10) (5) (8) (6) (9) (4) | ФИЛОСОФИЯ

МИФОЛОГИЯ

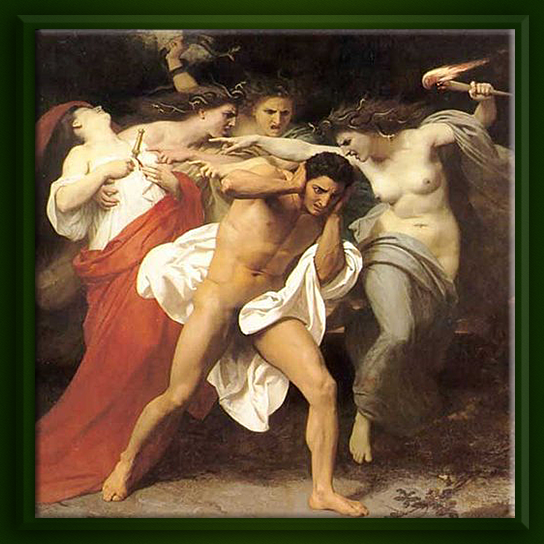

Но вот наступили времена аполлоновской религии; боги поселились среди людей, в прекрасных храмах, сами прекрасные и приветливые, поскольку художнику удавалось воплотить их подобие в созданных им кумирах; гражданский год расцветился прекрасными праздниками со все более и более пленительной обрядностью, превратившей мало‑помалу греческую религию в религию радости – перед этим морем красоты прежний страх уже не удержался. Бояться надо было Эринний; их имени поэтому старались не произносить, и лишь тихими шагами и с тихой молитвой проходили мимо мрачной пещеры, посвященной им под скалой Ареопага. Вообще же слово «богобоязненный» стало обозначать «суеверного»; нормально верующий человек своих богов не боялся – он их любил.

Действительно, теперь только входит во всеобщее употребление эпитет, которым гомеровский грек еще не дерзает нарекать своих богов: эпитет – «милый». В гомеровские времена еще допускали, что бог может любить смертного – «Теперь возлюби меня, дева!» – молится Диомед Палладе перед смертным боем, и «Муза превыше других возлюбила» Демодока‑певца; но человек еще не решается ответить на эту любовь взаимностью – страх не дает возникнуть более мягкому чувству. Теперь преграда снесена. «Милый Зевс», «милый Аполлон», «милая Артемида», слышим мы сплошь и рядом так часто, что даже не обращаем внимания. Праздники справляются богам, чтобы радовать их сердца; но даже скромную песенку, спетую в честь бога за столом, охотно кончают словами: «Улыбнись, боже, моей песне!» И когда мы слышим, что человек обязательно посвящает богу предметы, не имеющие никакой ценности, но знаменательные для него в ту минуту, когда он чувствовал особенно ясно над собой спасительную руку любящего бога, – потерпевший кораблекрушение свое влажное и, конечно, не очень нарядное платье Посейдону, спасенный любовью пиратской дочери пленник свои кандалы Афродите, даже родильницы свои хитоны Артемиде, – то не действует ли и здесь та же любовь, придающая и среди людей при схожих обстоятельствах ценность самым малоценным предметам?

И как для детей, любящих своих родителей, нет наказания горестнее, чем разрыв общения с ними – так и эллину было горестнее всего убеждение, что вследствие его греха боги не пожелают допустить его перед свой облик, что ему будет недоступен святой Акрополь, что он не увидит своей родной Паллады, не будет вместе с другими участвовать в возвышающей душу обрядности городских праздников, будет отлучен даже от уюта домашней жертвы с ее молитвой и окроплением.

Этический характер, достигнутый древнегреческой религией в эпоху ее расцвета, сказывается также и в тех обычных средствах богослужения, которые – независимо от индивидуальных черт каждого праздника – присущи им всем, а также и частному культу в его различных проявлениях. Это главным образом приношения, в особенности жертвоприношения, а затем молитвы.

Жертвоприношения – тут разумеются всякие, от скромного фимиама или возлияния, к которому прибегали постоянно, согревая каждый мало‑мальски важный момент жизни теплотой символического общения с божеством, – до торжественной гекатомбы. Здесь религиозно‑этический прогресс состоял в том, что центр тяжести постоянно переносился от материальной ценности жертвы в благочестивое настроение приносящего. Задатки к этому имелись уже в очень древние времена: как было сказано выше, даже огненная жертва была у эллинов не всесожжением, а общей трапезой бога и людей, причем в огонь бросались лишь малоценные в смысле питательности части животного; и если грубоватый крестьянский ум Гесиода мог себе объяснить это явление только тем, что Зевс, хотя и добровольно, поддался обману со стороны друга человечества Прометея, то это объяснение остается на его ответственности, факт же тот, что уже в гомеровские времена верующие сознавали символическую, а не материальную ценность совершаемого обряда. При таких условиях гекатомбы, как государственные, так и частные, сводились к обильному угощению бедноты, для которой они были единственными случаями порадовать себя мясной снедью. Их обилие было поэтому угодно богу как благотворительность от его имени – и выходило, значит, все‑таки, что богатый имеет более средств заслужить его расположение, чем бедный? Так думали многие еще в V в., и почтенный старец Кефал у Платона на вопрос, что он считает лучшим в своем богатстве, отвечает в духе многих: «То, что я ухожу на тот свет без боязни, не будучи должником ни богов, ни людей».

Но лучшие умы Греции боролись с этой опасностью материализации жертвоприношения, и боролись успешно. Результат этой борьбы сказывается, между прочим, в вышеприведенных словах мнимого Залевка; чем далее, тем более признается ценность «лепты вдовицы». Ей Гораций, проповедник эллинских идей среди римлян, посвятил одну из своих самых прекрасных и задушевных од.

Сказанное о жертвоприношениях как общих трапезах богов и людей касается, впрочем, только одного их класса, правда, самого обычного – молебственных жертвоприношений. Были и другие, из которых коснемся одного, самого внушительного и страшного класса жертвоприношений – искупительных. Они предполагают не радостное и доверчивое, а угнетенное настроение приносящих – угнетенное несомненным божьим гневом, не утоленным никакими молебствиями. В таких случаях иногда прибегали к старинному символическому обряду – избирали жертвенное «животное отпущения», делали его носителем греха и скверны всего народа и посвящали его разгневанным богам – путем ли всесожжения, или зарытия, или бросания в море. И из этой идеи развивается страшный обряд – обряд искупительного человеческого жертвоприношения.

Он был всеобщим и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге; некогда его знала и Эллада – всем известно жертвоприношение Ифигении, и красивая легенда о дочери Иевфая имеет очень точную параллель в греческой легенде о критском царе Идоменее, который тоже однажды легкомысленно обещал принести в жертву богам то, что ему выйдет навстречу – и неожиданно встретился с родной дочерью. Но Идоменей был изгнан критянами за это нечестивое жертвоприношение, а от Агамемнона Артемида не приняла крови Ифигении, заменив ее в решающий момент ланью.

И в историческую эпоху здравое чувство Греции победоносно борется с этим страшным пережитком. Где человек заменяется жертвенным животным, наряжаемым точно человек; где – куклой; где человек остается человеком, но жертвоприношение заменяется окроплением жертвенника его кровью, или же его сбрасывают со скалы, принимая меры к тому, чтобы он был спасен; где, наконец, очень редко – и это было самым строгим отношением к старине – для жертвоприношения приберегают присужденного к смертной казни преступника. Все это были так называемые «фармаки», т. е. средства «исцеления» государства от болезни. И во всех этих заменах, вплоть до последней, сказывается сознание, что человеческое жертвоприношение несовместимо с религиозно‑нравственным чувством исторической Греции. С этой точки зрения и Еврипид протестует против жестокой обрядности варварской Артемиды у таврийцев:

Нет, это здешних вымысел людей:

Им кровожадность свойственна; они же

Богов в своем нечестии винят.

Но бог свободен от людских пороков.

Переходя к молитве, мы и здесь можем установить такой же прогресс в направлении к нравственности. Греческая молитва состоит вообще из трех частей – призыва, просьбы и санкции. Возьмем ради примера одну из самых древних и прекрасных – молитву Аполлону его жреца Хриса, оскорбленного ахейцами в своих отцовских чувствах.

Бог сребролукий, внемли мне: о ты, что, хранящий, обходишь

Хрису, священную Киллу и мощно царишь в Тенедосе,

Сминфей!..

(«Илиада»)

Это – призыв: молящийся нагромождает эпитеты, полагая, что богу приятнее слышать о своей силе и своих почестях, и не желая по возможности упустить ни одной из сторон деятельности призываемого.

…О если когда‑либо храм твой священный покрыл я,

Если когда‑либо коз и тельцов возжигал пред тобою

Тучные бедра…

Это – санкция: молящийся ссылается на свои заслуги перед богом, чтобы этим склонить его внять его молитве:

…услышь и горячую просьбу исполни:

Слезы мои отомсти аргивянам стрелами твоими!

Это просьба – в данном случае, просьба о мести, о каре: молитва по своему содержанию сводится к проклятию. «И внял молящему Аполлон».

Во всех трех частях прогресс был и возможен, и осуществлен.

Пышное многословие призыва было, в сущности, безобидно и поэтому сохранилось надолго: но все же мы чувствуем рост этической силы в уже упомянутом выше призыве Эсхила:

Зевс, кто б ни был ты – коль так

Нам звать себя велел,

Так зовем мы, бог, тебя.

Важнее была санкция. В молитве Хриса она, при всей ее красоте, сводится к указанию на божий долг. Да, на долг; и потому выше в нравственном отношении более поздняя молитва Диомеда Палладе: герой ссылается не на свои заслуги, а наоборот, на любовь богини, многократно уже проявленную:

Слух преклони, необорная дочь громоносного Зевса!

Если когда‑либо мне иль отцу моему ты любовно

Помощь являла в бою – о, теперь возлюби меня, дева!

Во времена оные знали, вероятно, и другую санкцию: человек ссылался на свою силу над божеством, приобретенную магическими средствами: он не просил, а требовал и грозил; молитва была заклятием. Так во все времена египтяне относились к своим богам; но для грека это – предположительная древнейшая эпоха суеверия, от которой не только в историческую эпоху, но уже и в гомеровскую не осталось более ни следа… если не считать областей частной магии.

И наконец просьба… О чем следует просить? Конечно, жажда возмездия – естественное чувство, особенно если нанесена кровная обида; и сам Платон признает, что проклятие отца или матери, обиженных своими детьми, вернее всего достигает слуха богов. На этом основании понятно также, что и государство, общая мать всех граждан, иногда призывает кару богов на своих дурных сынов, уклонившихся бегством от кары гражданского правосудия. И все же – каким благородством веет от ответа Феано, жрицы Деметры! Когда афинская демократия, возмущенная предательством Алкивиада, обратилась ко всем жрецам и жрицам с требованием проклясть его от имени своих богов – она одна отказалась, ответив: «Я – жрица молитв, а не проклятий».

Бог есть благо, и только благо от него исходит, учил Платон; а потому только о благе и следует его просить. Очень соблазнительно было понимать это благо в низменном смысле и обращаться к богам с такими просьбами, которых, по насмешливому выражению позднейшего стоика Персия, нельзя было им доверять иначе, как отведя их в сторону. Чтобы противодействовать этому низменному пониманию, еще Пифагор требовал, чтобы всякая молитва была громкой. Государства в своих официальных молитвах подавали в этом отношении хороший пример: Афины молились «о благе и спасении граждан афинских, их жен и детей и всей страны, а также и союзников»; Спарта – чтобы боги даровали ей «прекрасное в придачу к благу». Но выше всех, конечно, была молитва, которую Платон, или его школа, влагает в уста Сократу: «Владыка Зевс, даруй нам благо, даже без нашей просьбы, не даруй нам зла, даже по нашей просьбе».

Потребность облечь в несовершенную ризу слова полноту религиозного чувства появилась в Греции рано – задолго до Гомера. Сознавая себя прежде всего во власти религии природы, сам в ней участвуя как часть этой природы, человек замечал ее бурную жизнь, которую можно было понимать либо как борьбу, либо как развитие. Свет борется с тьмой, теплота борется со стужей – да, но точно так же день исходит от ночи, лето исходит от зимы. Обе концепции подсказали человеку обе основные притчи позднейшей мифологии – притчу борьбы и, следовательно, раздора и притчу рождения и, следовательно, полового совокупления. Уран (Небо), оплодотворив Землю, рождает титанов и титанид, представителей буйных сил природы. Но Земля, теснимая собственными порождениями, взмаливается к младшему из титанов, Кроносу, и он по ее просьбе лишает своего отца его детородной силы. Затем, после собственного совокупления с титанидой Реей (второй ипостасью той же Земли), он рождает могучее поколение богов; предвидя себе гибель от него, он поглощает свои порождения; но одно из них, Зевса, Рея спасает, и Зевс в мировой борьбе побеждает Кроноса с титанами и, бросив их в Тартар, основывает собственное царство, при котором живут люди. Правда, и он ждет себе возмездия, и ему родится сын, который будет могущественнее него, и ему суждено поражение от возрожденных сил Земли, от гигантов. К этой космогонии примыкает космогония орфизма. Иначе к ней отнеслась религия Аполлона, провозгласившая вечность царства Зевса с примиренной Землей и устранившая кошмар гигантомахии, – не вполне, впрочем: старинный страх продолжает дремать в чуткой душе людей, и еще в I в. по Р. Х., когда с Везувия поднялась туча, засыпавшая Помпеи, греки неаполитанской области ясно различали в ее фантастических очертаниях чудовищные образы титанов, возвратившихся через жерло огненной горы из Тартара, чтобы поглотить царство богов и людей.

Подобно двум другим высшим объявлениям бога, и его объявление в истине – явление производное в развитии религиозной мысли человечества. Гомер от него еще довольно далек. Бог у него, во‑первых, даже и не всегда знает истину: его знание вначале так же ограниченно, как и его могущество, и только «Одиссея» провозглашает принцип «боги все знают» наравне с принципом «боги все могут». И подавно он не чувствует необходимости всегда вещать истину. Зевс посылает на Агамемнона обманчивый сон; Паллада в образе смертного призраком удачи соблазняет Пандара нарушить перемирие предательским выстрелом; и та же Паллада, явившись своему любимцу Одиссею в образе смертного, с милой улыбкой выслушивает его вымышленный рассказ о себе и, дав себя узнать, ласково прощает ему его вымысел, сознаваясь, что и она бывает охоча хитрить.

Но как солнце рассеивает туман, так и лучи Аполлона в VIII–VI веках разрушают в человеческом сознании всякую мысль о совместимости понятий «божество» и «ложь». «Лжи не дозволено касаться тебя», – говорит пророк Аполлона Пиндар о своем боге, причем он под «ложью» разумеет не только субъективное, но и объективное отклонение от истины. «Истина» и «свет» – это как бы соответствующие друг другу понятия; Аполлон властвует и здесь и там, а за ним и прочие боги. И в этой области успешно трудилась просветительница Эллады в VI в., пифагорейская школа; самому учителю приписывается знаменательный ответ на вопрос: «Когда человек более всего уподобляется богу?» – «Когда он говорит правду».

А так как гомеровские поэмы все‑таки оставались на поверхности, и вместе с ними и игривые представления о легком отношении богов к истине могли проникнуть в сознание людей, то Платон в своем «Государстве» настаивает на их недопустимости. Нет, бог несовместим с ложью. Он не может ошибаться, ибо он знает все; он не может облекать свои слова в ризу лжи или своего образа в ризу притворства, ибо он весь истина и только истина. И если Пан представляется двуобразным, то это имеет символический смысл – Пан есть слово (λογοσ). А слово двуобразно, будучи правдивым и лживым, пребывая своим правдивым естеством в горних, в общении с богами, а своим лживым – в нижней сфере, где только и место «козлиной» природе… В подлиннике игра слов: «козлиный» гласит по‑гречески «трагический», и выбором этого термина Платон намекает, на мифологию, исказившую представление о богах.

Да, бог есть истина, он и знает, и вещает ее. В боге истина, и в истине бог.

Все мистические культы восходят так или иначе к Деметре, богине таинств, и через нее к Матери‑земле; ими представлено хтоническое начало греческой религии. Но мы видели, что, выйдя из заветных недр Земли, они не удовольствовались той частью жизни верующих, которая запечатлена вторжением загробного мира и заботой о «лучшей участи» в нем: боги таинств взялись руководить человеком и в его земной жизни с ее земными заботами, обеспечивая ему, например, безопасное плавание по бурным морям, а упомянутый девиз синопско‑египетского пришельца «един Зевс‑Сарапис», казалось, устранял из сознания людей самого владыку древнего Олимпа. Спрашивается, как отнеслись к этим притязаниям его «легкоживущие» обитатели, что осталось от той религии радости, которая свойственна лучшей эпохе греческой культуры?

Существует мнение, что явное течение греческой культуры (в противовес тайному, мистическому) сильно оскудело. В течение третьего века религиозное чувство изменяется, хотя и не ослабевает. Часть верований хиреет, но другая часть еще сильнее выходит из испытания. То, что теряют боги Олимпа, идет на пользу единого бога; его еще только смутно различают, но его царство уже обеспечено. Да, идея единого бога, не отвлеченного, как уже давно у философов, а культового, идея «единого Зевса» уже вырисовывается в сознании людей, и чем дальше, тем больше будет выигрывать в определенности. Только правильно ли, что в соответственной мере теряют почву боги Олимпа? – Но ведь этого требует логика! – А что же здесь требует самой логики? – Если Зевс един, то есть ли рядом с ним место Аполлону? – В том‑то и дело, что да; никогда не следует забывать, что мы находимся в области чувства, а не рассудка.

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ

ADVERTISE YOURSELF COMMENT

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО

( POST FREE ADS WITHOUT REGISTRATION AND FREE )

ДОБАВИТЬ САЙТ (БЛОГ, СТРАНИЦУ) В КАТАЛОГ

( ADD YOUR WEBSITE WITHOUT REGISTRATION AND FREE )

Похожие материалы

Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.